Warum sind Pufferzeiten in Projekten so wichtig?

Wenn ich einen Fachbegriff wählen müsste, der Projektmanager:innen grundsätzlich ein Lächeln auf die Lippen zaubert, wäre das „Puffer“.

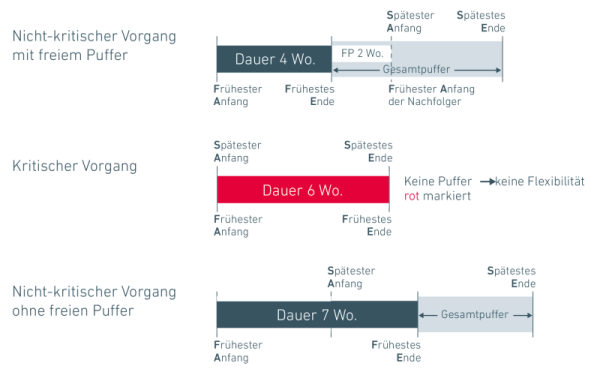

Pufferzeiten entstehen, wenn der Projektzeitplan so weit fortgeschritten ist, dass die einzelnen Arbeitspakete mit Ressourcen, Dauer und Aufwänden beziffert sind und im Gantt-Diagramm als Ablauf, inklusive Abhängigkeiten, sichtbar werden. Hier werden sowohl der früheste und späteste Anfang als auch das früheste und späteste Ende eines Vorgangs sichtbar.

Unter Pufferzeiten versteht man Zeitreserven, in deren Rahmen ein Vorgang verschoben oder verändert werden kann, ohne dass sich dies auf die Gesamtdauer des Projektes auswirkt. Man hat also ein wenig Luft für Unerwartetes im Projekt und Gestaltungsspielraum beim Planen. Besonders wichtig ist die Gesamtpufferzeit. Sie sagt aus, um wie viel Zeit ein Vorgang verlängert oder verschoben werden kann, damit der oder die Nachfolgenden gerade noch beginnen können, ohne das Projekt zu verzögern.

Ein weiteres Maß für Flexibilität im Projektzeitplan ist der freie Puffer. Er gibt an, wie weit ein Vorgang nach hinten geschoben werden kann, ohne dass sich die frühesten Anfangstermine seiner Nachfolger verschieben. Eine Verzögerung eines Vorgangs mit freiem Puffer hat also keine Auswirkungen auf andere Vorgänge. Das klingt für einen Planer ziemlich gut, oder?

Der kritische Pfad: Die unverzichtbare Kette in Projekten

Ganz anders müssen Projektmanager:innen auf die Vorgänge achten, die keine Zeitreserven zulassen. Ihre Gesamtpufferzeit liegt bei Null – wenn sie sich verschieben, verschiebt sich das ganze Projekt. Eine Folge von solchen Vorgängen wird als kritischer Pfad bezeichnet. Dieser bekommt logischerweise besondere Aufmerksamkeit, insbesondere im Engpassmanagement, was die Zuweisung von Ressourcen, die Abfrage von Status oder vielleicht die Dichte von Teammeetings angeht.

Denn sollte sich ein Vorgang auf dem kritischen Pfad nach hinten schieben, verschiebt sich der Projektzeitplan, und alle folgenden Vorgänge können eventuell erst später starten – mit allen Konsequenzen für Lieferanten, Personal, Urlaube und Kosten.

Diese Konsequenzen gelten auch für einen frühen Start eines Vorgangs auf dem kritischen Pfad – mit dem feinen Unterschied, dass das Projekt durch eine sorgfältige Meilensteinanalyse vielleicht sogar früher abgeschlossen werden könnte als geplant. Alternativ entsteht am Ende des Projekts wieder ein Puffer, der im Hinblick auf das 90%-Syndrom oder das Studentensyndrom wichtig werden könnte.

Projektplanung optimieren: Früh anfangen, Puffer sichern

Bei der Optimierung von Projektplänen nach dem kritischen Pfad wird der Ansatz verfolgt, so früh wie möglich mit einem Vorgang zu beginnen, um durch gezieltes Engpassmanagement ausreichend Puffer zu behalten.

Tipp: Projektmanagement-Software wie ibo netProject hilft dabei, den kritischen Pfad automatisch zu berechnen und Engpässe frühzeitig zu erkennen.

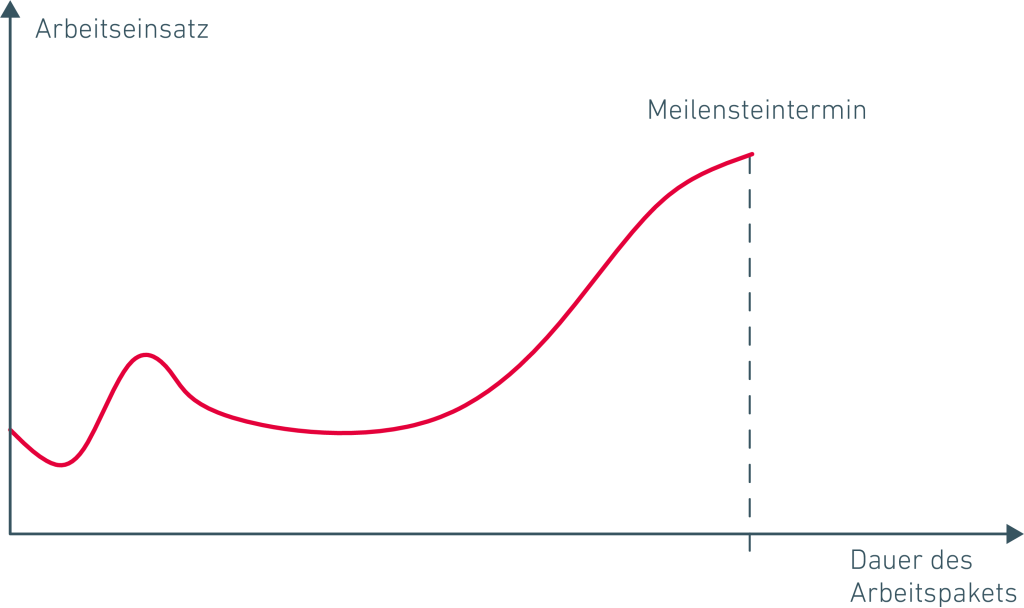

Herausforderungen: Zeitschätzungen und das Studentensyndrom

Es ist menschlich, dass diese Puffer auch ausgenutzt werden, weil kaum ein Projektmitarbeitender bereits nach fünf Tagen „früher fertig“ ruft, wenn er sich acht Tage Zeit lassen kann. Das in der Praxis häufig anzutreffende Studentensyndrom sorgt dafür, dass der durchaus sinnvolle Puffer für Unvorhergesehenes seinen Zweck nicht erfüllen kann. Denn meist verstreicht gerade zu Beginn des Arbeitspakets die Zeit, die zum Endtermin hin gebraucht wird. Die Projektleitung erhält erst kurz vor dem Endtermin Signale, dass eine Zeitüberschreitung droht. Damit wird die Reaktionszeit für den Projektleiter sehr kurz.

❌ Auch Aussagen wie:

– „Zeitüberschreitungen sind mir unangenehm!“

– „Ich habe einen eigenen Zuschlag für Unvorhergesehenes!“

– „Meine Terminschätzung wird von Auftraggeber und Projektleiter sowieso gekürzt!“

– „Ich plane lieber mit pessimistischer Zeiteinschätzung, das hat sich bewährt.“

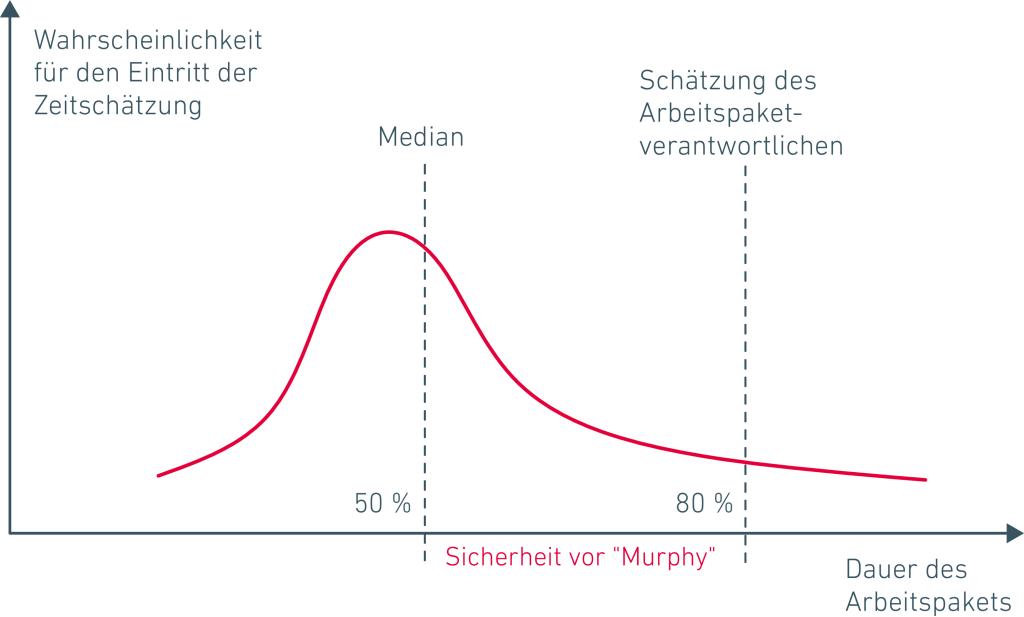

führen in der Praxis zu enormen Sicherheitszuschlägen, um vor den Ungewissheiten geschützt zu sein. In der Planung wird damit der kritische Pfad deutlich länger als er in Wirklichkeit sein könnte. Die Planung wird unrealistisch.

Critical Chain: Goldratts Ansatz zur Optimierung

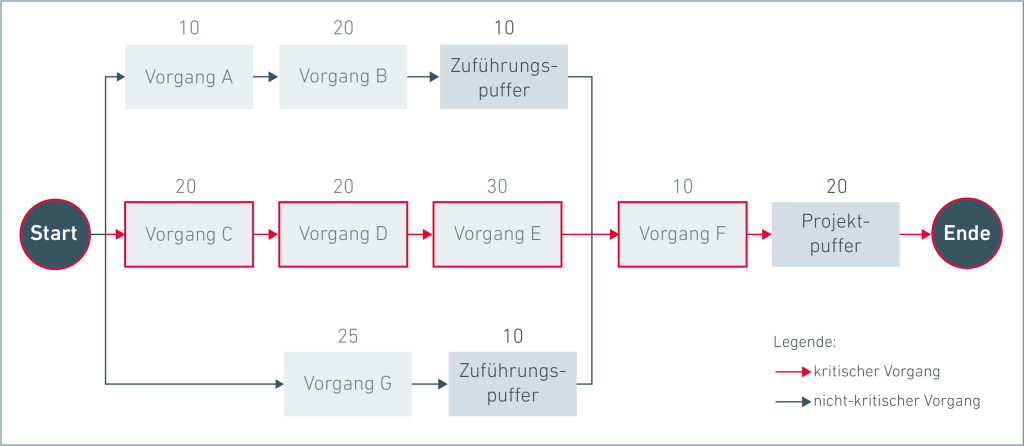

Diesem Vorgehen möchte der von Goldratt (2002) vorgestellte Ansatz „Critical Chain“ entgegenwirken. Die Projektmitarbeiter geben die einzelnen Sicherheitspuffer pro Vorgang an einen Gesamtprojektpuffer weiter, der im Rahmen einer Meilensteinanalyse vor dem finalen Meilenstein am Projektende eingesetzt wird.

Die Zeitschätzungen werden anhand einer Meilensteinanalyse auf Basis der besten Bedingungen vorgenommen, die auch entsprechend zu dokumentieren sind. Dabei sind diese Zeitangaben nur zu 50 % realistisch haltbar, so dass Terminverschiebungen während des Projekts sehr häufig sind. Die Projektleitung ist kein „Terminwächter“, sondern überwacht den Projektfortschritt und den Verbrauch des Projektpuffers und sorgt dafür, dass die Projektmitarbeitenden unter besten Bedingungen arbeiten können.

Critical Chain Methode in der Praxis

Der Projektpuffer bei der Methode des kritischen Weges ist die Differenz zwischen einem vorgegebenen Endtermin und dem errechneten frühesten Endtermin.

Was unterscheidet Critical Chain vom kritischen Pfad?

- Sicherheitspuffer werden zentral gesammelt und nicht auf einzelne Vorgänge verteilt.

- Zeitschätzungen werden auf Basis von besten Bedingungen vorgenommen.

- Projektmitarbeitende arbeiten fokussierter, da sie sich nicht durch unnötige Sicherheitszuschläge absichern. müssen

So funktioniert Critical Chain:

- Die Sicherheitspuffer einzelner Vorgänge werden an einen zentralen Projektpuffer übergeben.

- Die Zeitschätzungen orientieren sich an realistischen Bedingungen.

- Die Projektleitung steuert den Verbrauch des Projektpuffers aktiv.

Diese Methode ist besonders erfolgreich bei Projekten, in denen ein Terminverzug zu hohen finanziellen Konsequenzen führt.

Fazit zur effizienten Projektplanung mit dem kritischen Pfad

Mit der Methode des kritischen Pfads und der Critical Chain lassen sich Projektlaufzeiten optimieren und Ressourcen effizient nutzen.

Indem Sicherheitspuffer sinnvoll eingesetzt und Zeitschätzungen auf realistischen Annahmen basieren, wird nicht nur die Planbarkeit verbessert, sondern auch die Zusammenarbeit im Team gefördert. Diese Ansätze sind besonders wertvoll, um Projekte termingerecht und kostenbewusst abzuschließen.

Probieren Sie die Methoden aus und erleben Sie, wie Sie Ihre Projektplanung effizienter gestalten können!

Zur Autorin Rebecca Hagelmoser

Ich bin Trainerin im Projektmanagement bei der ibo Akademie. Projektmanagement ist mehr als nur Pläne, Meilensteine und Methoden. Für mich steht das gute Miteinander im Mittelpunkt, denn erfolgreiche Projekte entstehen nicht nur durch durchdachte Prozesse, sondern vor allem durch starke Teams, die vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Ganz gleich, ob in New Work-Umfeldern oder in traditionellen Strukturen – entscheidend ist, dass Menschen gemeinsam Lösungen entwickeln, sich gegenseitig unterstützen und ein Umfeld gestalten, in dem jeder sein volles Potenzial entfalten kann.

Lerne in einem meiner Seminare, wie du den kritischen Pfad optimal nutzt und gleichzeitig dein Team stärkst – für nachhaltigen Erfolg in deinen Projekten. Seminare mit Rebecca Hagelmoser

FAQ

Der kritische Pfad bezeichnet die Aufgaben in einem Projekt, deren Verzögerung das gesamte weitere Projekt beeinflusst. Verschieben sich diese Aufgaben nach hinten oder vorne, verschiebt sich das ganze Projekt. Eine realistische Planung von Arbeitspaketen liegt hier zugrunde.

Die Critical Chain Methode erweitert den kritischen Pfad, indem sie Sicherheitspuffer an zentralen Punkten des Projekts konzentriert, statt sie auf alle Aufgaben zu verteilen. Eine optimistische Einschätzung der Dauer von Arbeitspaketen ist hier Voraussetzung.

Das Studentensyndrom beschreibt die Tendenz, erst spät mit einer Aufgabe zu beginnen und dadurch Pufferzeiten am Anfang zu verschwenden. Dies erhöht das Risiko, Deadlines zu überschreiten.

Die Methode ist besonders geeignet für Projekte mit knappen Ressourcen, festen Deadlines oder hohen finanziellen Risiken bei Terminverzug.

Der zentrale Projektpuffer und die optimistische Planung vermeiden die Verschwendung von Pufferzeiten durch das Studentensyndrom.

Ja, die Critical Chain Methode baut auf dem kritischen Pfad auf. Sie können beide Ansätze kombinieren, um die Stärken beider Methoden in Ihrem Projekt zu nutzen.

Bleiben Sie über unsere aktuellen Blogbeiträge, Seminare und Events immer auf dem Laufenden!

Jetzt den ibo Newsletter abonnieren!