Agenten sind das neue Schlagwort der KI-Welt. Ob als Copilot, digitaler Assistent oder autonomes System – überall entstehen Programme, die selbstständig Aufgaben übernehmen. Von außen ist oft kaum zu erkennen, welche Komplexität sich hinter dem Begriff „KI-Helfer“ verbirgt – denn alles heißt derzeit Agent. Dahinter können winzige, auf eine einzelne Aufgabe spezialisierte Routinen ebenso stecken wie komplexe Systeme, die ganze Prozessketten mit mehreren Aufgaben, Tools und Entscheidungen eigenständig ausführen.

Hinter dem Hype steckt ein bekanntes Prinzip, das sich in nahezu allen Organisationsformen wiederfindet: die Zerlegung komplexer Strukturen in kleinere, handhabbare Einheiten. Ob in der Organisationslehre mit Abteilungen, Stellen und Aufgaben, im Projektmanagement mit Projekten, Teilprojekten und Arbeitspaketen oder in der IT-Architektur mit Domains, Services und Microservices – überall folgt Gestaltung dem gleichen Muster: Komplexität wird durch Gliederung beherrschbar. Mit KI-Agenten erhält dieses Prinzip nun eine neue, technologische Dimension.

Vom Task zum End-to-End-Prozess Agenten

Um KI-Agenten gezielt einzusetzen, ist es hilfreich, sie aus der Logik des Prozessmanagements zu organisieren. So profitieren Kunden von stimmigen Erlebnissen in allen Phasen ihrer Customer Journey oder Mitarbeitende auf koordinierte Unterstützung über alle Arbeitsebenen hinweg.

Agenten agieren auf unterschiedlichen Stufen.

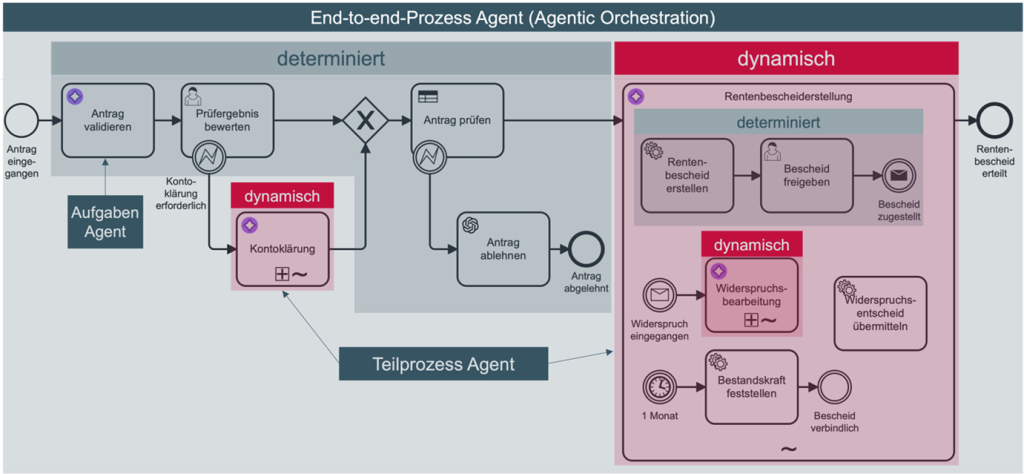

- Aufgaben-Agenten: Auf der Ebene von Tasks übernehmen sie klar umrissene Tätigkeiten und entlasten im Tagesgeschäft – etwa beim Recherchieren von Daten, Erstellen von Textentwürfen oder Validieren von Anträgen.

- Teilprozess-Agenten: Auf der Teilprozessstufe koordinieren sie mehrere Schritte, verbinden Systeme oder werten Informationen aus. So, zum Beispiel bei der Kontenklärung, Bestellfreigabe oder Risikoprüfung.

- End-to-end-Prozess Agenten: Auf der Prozessebene steuern Agenten ganze Prozessketten von Anfang bis Ende, orchestrieren spezialisierte Agenten und sorgen für durchgängige Abläufe – etwa bei der vollständigen Bearbeitung eines Rentenantrags, einer Bestellung oder eines Kundenauftrags.

Diese Aufteilung von Agenten erinnert an klassische Arbeitsteilung – nur dass sie heute zwischen Menschen und Maschinen stattfindet.

Agenten schließen die Lücke der Automatisierung

Prozesse bestehen seit jeher aus zwei komplementären Logikarten: einer deterministischen und einer dynamischen.

- Die deterministischen Anteile folgen festen Regeln, prüfen Bedingungen und führen klar definierte Schritte aus – etwa bei der Antragsprüfung oder der Erstellung eines Bescheids.

- Die dynamischen Anteile dagegen erfordern Kontextverständnis, Interpretation und Erfahrung – etwa bei einer Kontoklärung oder der Bearbeitung eines Widerspruchs.

Neu ist jetzt, dass mit Agenten nun auch diese dynamischen Prozessanteile technisch abbildbar und automatisierbar werden. Damit erweitert sich der Horizont der Prozessoptimierung: Er umfasst nicht mehr nur klar regelbare Abläufe, sondern auch jene Bereiche, in denen bislang ausschließlich menschliches Urteil wirkte.

Wie funktionieren dynamische Agenten?

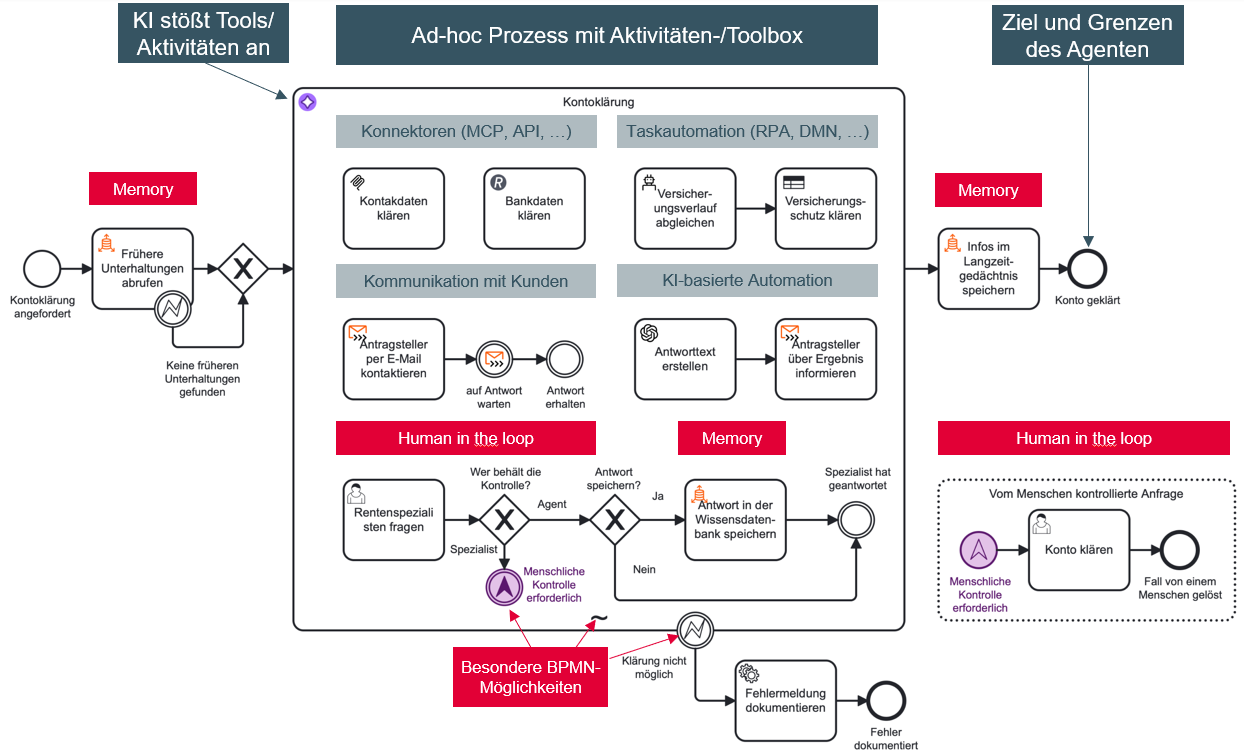

In der Prozessmodellierung gibt es seit der Version BPMN 2.0, die vor über zehn Jahren veröffentlicht wurde, das Ad-hoc-Symbol. Ursprünglich diente es dazu, menschliche, nicht streng vorgegebene Aufgaben darzustellen – also Tätigkeiten, deren Reihenfolge oder Häufigkeit im Moment der Ausführung entschieden wird.

Genau dieses Prinzip macht das Symbol heute ideal für KI-Agenten, denn auch sie wählen eigenständig aus, welche Aufgaben sie ausführen, in welcher Reihenfolge und wie oft.

Damit ein Agent wirksam handeln kann, braucht er ein klar definiertes Ziel und abgesteckte Grenzen. Diese können ihm im Ad-hoc-Prozess über Endereignisse , Beschreibungen oder Prompts mitgegeben werden. Beispielsweise besteht das Ziel des Kontoklärungs-Agenten darin, fehlende oder widersprüchliche Kundendaten zu identifizieren und Korrekturen vorzuschlagen. Der Rahmen gibt vor, dass der Agent keine endgültigen Entscheidungen treffen kann und alle Ergebnisse stets dokumentiert.

Um ein Ziel zu erreichen, steht dem Agent ein Set von Aktivitäten und Tools zur Verfügung, aus dem er selbstständig wählen kann. Diese Werkzeuge können verschiedene Aufgaben oder Teilprozesse umfassen. Dabei kann es sich um Technologien wie RPA oder DMN handeln, mit denen man bereits bisher Tasks automatisieren konnte. Hinzu kommen nun auch KI-basierte Automationen wie GenAI, IDP oder Machine Learning. Darüber hinaus kann der Agent bei der Zielverfolgung auf alle möglichen externen Systeme über Konnektoren wie MCP, REST-API oder SOAP zugreifen. Und schließlich verfügen Agenten über alle gängigen Kommunikationskanäle, um mit Kunden in Kontakt zu treten – sie können Informationen aktiv anfragen, Rückmeldungen verarbeiten und Ergebnisse über verschiedene Wege wie E-Mail, Portale oder Chat-Systeme gezielt übermitteln (Wie verändern KI-Agenten die Modellierung von Geschäftsprozessen?).

So entsteht ein flexibler Handlungsrahmen, in dem der Agent situativ entscheidet, welche Schritte er nutzt, kombiniert oder wiederholt, um sein Ziel optimal zu erreichen.

Sichere und transparente Agenten – worauf es ankommt

Wo Agenten eigenständig Aufgaben übernehmen, entstehen auch Risiken: Sie können falsche Entscheidungen treffen, Informationen erfinden oder schlicht anders handeln, als beabsichtigt. Deshalb braucht es Leitplanken.

- Die Grundlage jedes Vertrauens in Agenten ist Transparenz: Jeder Weg, jede Entscheidung, jede Delegation und jeder Lernschritt muss nachvollziehbar bleiben. BPMN ist so gestaltet, dass es auch komplexe Prozessverläufe abbilden kann – mit Ausnahmen, Schleifen, Fehlern oder Eskalationen. Gerade diese Vielseitigkeit macht den Standard zu einem leistungsfähigen Modellierungsrahmen um sowohl die deterministischen als auch dynamischen Agentenpfade nachvollziehbar bleiben.

- Ein zentraler Punkt ist Human-in-the-Loop – also die Möglichkeit, dass ein Mensch jederzeit eingreift, übernimmt oder Ergebnisse prüft. Mit BPMN-Orchestrierung lässt sich genau festlegen, an welchen Stellen menschliche Kontrolle eingebaut ist.

- Damit Agenten besser werden, brauchen sie ein Gedächtnis. Ein integrierter Speicher – etwa auf Basis semantischer Vektoren – ermöglicht, dass Erfahrungen, Kontext und bisherige Entscheidungen erhalten bleiben. So wissen Agenten, welche Lösungen in der Vergangenheit erfolgreich waren und welche Kombinationen besonders effizient sind. Das verhindert Wiederholungen und senkt zugleich Kosten, weil Agenten auf gespeichertes Wissen zurückgreifen können, statt bei jeder Aufgabe erneut Rechenleistung über KI-Abfragen und Token-Verbrauch aufzubauen.

Sind KI-Agenten die neuen Daten-Silos?

Derzeit entstehen vielerorts Einzellösungen für KI-Agenten, die unabhängig voneinander entwickelt und betrieben werden. Sie treffen auf eine ohnehin schon heterogene IT-Landschaft aus gewachsenen Systemen – bestehend aus ERP- und Fachverfahren, RPA-Bots, IoT-Komponenten, individuellen Datenbanken und spezialisierten Cloud-Services.

Damit wiederholt sich ein bekanntes Muster: neue Technologie, gleiche Integrationsprobleme. Ohne übergreifende Orchestrierung und gemeinsame Steuerlogik droht auch bei Agenten eine Zersplitterung der Prozesslandschaft, in der Automatisierung zwar lokal funktioniert, aber das Ganze an Transparenz, Konsistenz und Steuerbarkeit verliert.

Deshalb braucht es ganzheitlich Ansätze, die Agenten, Systeme und Anwendungen über offene Schnittstellen miteinander verbinden. Nur wenn Lösungen vendorunabhängig gestaltet und entlang der gesamten End-to-End-Prozesse gedacht werden, entsteht eine wirklich integrierte IT- und Prozesslandschaft. So lassen sich Silos überwinden, Datenflüsse vereinheitlichen und Automatisierung in eine ganzheitliche, nachhaltige Systemarchitektur einbetten.

Chancen und Risiken

KI-Agenten eröffnen neue Chancen – sie ermöglichen Prozesse, die lernen, sich anpassen und selbstständig Entscheidungen vorbereiten. So entstehen Abläufe, die schneller reagieren, Wissen teilen und kontinuierlich besser werden. Gleichzeitig bergen sie Risiken: Intransparente Entscheidungen, unklare Verantwortlichkeiten oder Abhängigkeiten von proprietären Systemen können Vertrauen und Steuerbarkeit gefährden. Entscheidend wird sein, Agenten so zu gestalten, dass Transparenz, Nachvollziehbarkeit und menschliche Kontrolle gewahrt bleiben.

Für Prozessmanager und Gestalter KI-gestützter Prozesse bedeutet das einen tiefgreifenden Wandel. Sie benötigen künftig zusätzlich ein Verständnis für Orchestrierung, Datenflüsse und KI-Logiken, verbunden mit Fähigkeiten in Governance, Prompting, Schnittstellenintegration und Prozessarchitektur. Sie werden zu Architekten hybrider Systeme, die deterministische Regeln, dynamische Agenten und menschliche Entscheidungen in Einklang bringen – und damit die Grundlage für ein neues, lernfähiges Arbeitsleben schaffen.

Zum Autor

Wie gehen Sie die Einbindung von KI-Agenten in Ihrem Unternehmen an? Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um die Risiken zu minimieren?

Schreiben Sie mir gerne einen Kommentar!

Prof. Dr. Guido Fischermanns

guido.fischermanns@ibo.de

Weiterführende Inhalte

- In 7 Schritten zum automatisierten Prozess & Prozessheuristiken im Detail

- Prozesstypen: Orientierungsmodell für die Prozessautomatisierung

- 5 Schritte-Aktionsplan: Leitfaden KI-Governance

- KI-Weiterbildungen für die berufliche Praxis

- KI-Unterstützung in ibo Prometheus

Verpassen Sie zukünftig keinen neuen Artikel! Jetzt zum ibo-Newsletter anmelden.